前不久,首都医科大学附属北京天坛医院为一位因脑出血导致右侧肢体活动不便的47岁患者成功植入“北脑一号”智能脑机系统。术后,患者恢复良好,目前已能够通过大脑内源信号驱动肌肉刺激装置进行康复训练,逐步实现精细的动作控制。用“意念”控制各种设备——这种在科幻片里才会出现的情节,如今,脑机接口技术让其成为现实。

“北脑一号”是由北京芯智达神经技术有限公司(以下简称“芯智达”)联合北京脑科学与类脑研究所(以下简称“北京脑所”)推出的半侵入式智能脑机系统。自今年以来,“北脑一号”已成功完成首批三例患者的植入手术,术后患者均恢复良好。从突破关键技术步入临床应用,芯智达通过有组织的科研攻关,与多方协同精准发力,推动脑机接口这一国家重点发展的未来产业加速从实验室迈向产业化。

“力求每一个细节都符合市场需要”

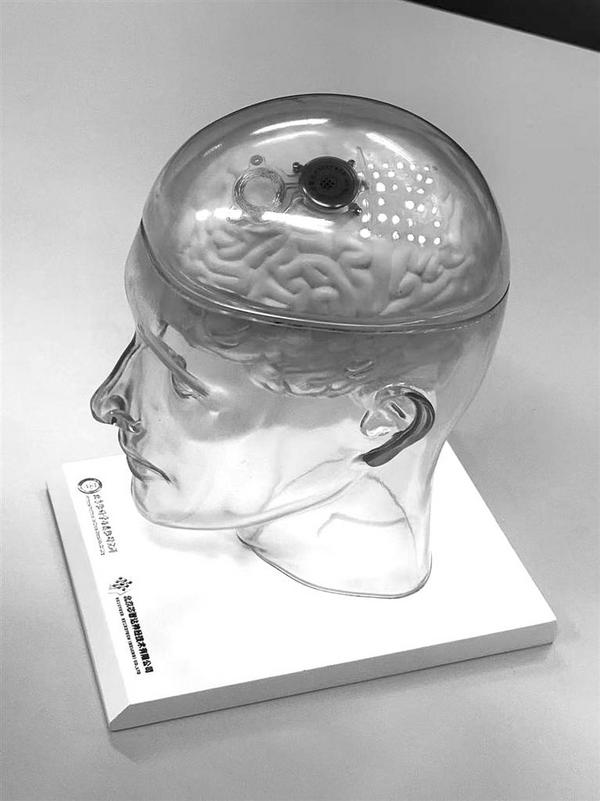

在2025中关村论坛年会现场,记者见到了“北脑一号”的真身——外观上,这片脑皮层电极薄如蝉翼、金色半透明,其只要与大脑皮层贴合,就能够采集到后者的信号变化。

“‘北脑一号’集成了自主研发的柔性高密度脑皮层电极,以及高采样率、大通量、低功耗的脑电数据采集、处理和无线传输技术,128通道同时采集的信号,是全世界全植入皮层脑机接口系统中采集通量最高的产品,技术水平处于国际领先。”芯智达业务发展总监李园在接受《中国电子报》记者采访时表示,这套产品,已经成为北京市脑机接口领域产业化的重要成果之一。

这一成果的诞生,离不开北京市在科研领域的长远规划与系统布局。七年前,北京市落实脑科学等重大科技战略,出台支持建设世界一流新型研发机构实施办法,北京脑所应运而生。2022年,该研究所牵头,基于国内外脑机接口发展情况的调研,以及技术发展前沿趋势的研判,规划制定了北京市“智能脑机系统增强计划”,力争在3到5年内突破“侵入式”脑机接口方面的关键技术,并在临床上实现初步应用。

为了更高效地开展有组织的科研攻关,实现产业转化,该计划通过成立项目公司的方式落地实施——2023年年初,由北京市政府联合中关村发展集团出资,北京脑所牵头成立了芯智达,通过系统布局电极、芯片、算法、临床等全链条创新要素,开展脑机接口产品的研发和产业转化。

“我们不是在实验室试探无限可能,而是用临床需求校准技术坐标。”李园举例说,在“北脑一号”的产业化中,其柔性电极阵列需要植入到颅内,长期安全性和有效性对于实现产业化极为关键。芯片的产热需要严格控制,否则会伤害到神经细胞,内部电路需要严格防潮,否则会影响到信号处理的长期稳定……为了实现这些目标,芯智达联合各方优势力量,进行了一轮又一轮的实验验证,力求每一个细节都能符合临床应用要求。

在研发过程中,北京脑所与芯智达紧密协作。芯智达根据需求设立项目,北京脑所研发团队承接并开展攻关。例如,北京脑所研究员仵婷开发了“北脑一号”的柔性电极阵列,研究员崔翯在非人灵长类动物上进行电生理数据采集,计算中心主任岳志锋对解码算法进行改进。此外,芯智达还通过横向课题合作模式,与国内其他科研团队携手,加速解决产业化进程中遇到的各类问题。

此外,芯智达和北京脑所还正在推动“北脑二号”的研发。李园介绍,相比半侵入式的“北脑一号”,“北脑二号”的侵入性更强,精度也更高,是通过把柔性微丝电极植入脑组织的方式,采集单个神经元的放电信号。2024年“北脑二号”1024通道有线系统成功发布,填补了我国侵入式脑机接口的空白。目前,“北脑二号”1024通道有线版已实现在猴子颅内长期稳定植入,在国际上率先实现猴子用意念拦截运动目标,今年这套设备有望升级为“无线版”,制作原型机并开展大动物实验。

多方发力推动产业化破局

今年3月20日,芯智达宣布“北脑一号”智能脑机系统已完成国际首批柔性高通量半侵入式无线全植入脑机系统的人体植入,进入临床验证阶段。目前,已有3例患者分别在北京大学第一医院、首都医科大学宣武医院、首都医科大学附属北京天坛医院完成手术植入,患者术后恢复良好,并经过术后训练实现了运动想象脑控和中文言语实时解码。

记者了解到,北大第一医院完成植入的脊髓损伤瘫痪患者,经过术后近两周的训练,其运动想象多分类解码准确率已快速提升至75%以上,逐渐能够开始练习通过意念直接控制电脑,实现脑控浏览网页、打游戏等。该患者表示,经过这段时间的运动想象训练和脑控肌肉刺激,第一次找回自己手腕发力的感觉,对未来的康复充满信心。

李园向记者透露,接下来,“北脑一号”将继续优化,力争在今年年底通过申报,正式走入注册临床试验阶段,预计2028年提交医疗器械注册申请,进而上市销售。与此同时,“北脑一号”还将持续优化升级,2.0版本将有更多的通道数、更多脑区的采集、更好的行为解码,从而让机器更加智能。

“未来,脑机接口系统应该是高通量的,从现在的百通道数迈向数千、数万甚至更多的通道数,还将更好地借助AI等前沿技术,对超高通量多模态数据进行算法分析与精准解码,能深度解析复杂大脑活动,让机器与用户的沟通变得更为精准、自然。”李园说道,随着技术不断成熟,脑机接口将更易操作,并具备更高的穿戴舒适度,应用场景也会不断扩大。

尽管脑机接口技术飞速发展,但产业化仍有难题尚待突破。比如,脑机接口诊疗领域亟待解决相关设备缺乏标准规范、临床试验运营难度大、以及伦理指引不完善等问题,有赖于通过临床验证及推广、构建新的检验检测方法等方式进一步解决,这些都需要整合各方力量集中攻关。

据介绍,目前,在侵入式脑机接口领域,全球还没有被批准上市的商业产品,对脑机接口的技术标准和安全标准给出明确、系统的政策法规也正在研究过程中。在李园看来,我国加速脑机接口的产业化进程,应首先在临床试验审查上加快相关标准的制定。

“企业手中有实验案例,希望国家可以允许企业更多地参与到脑机接口医疗器械的安全性、有效性评估验证标准的制定中,与监管部门一同研究制定科学有效的评价方法,鼓励高水平医疗机构在临床验证端积极创新。”李园告诉记者。