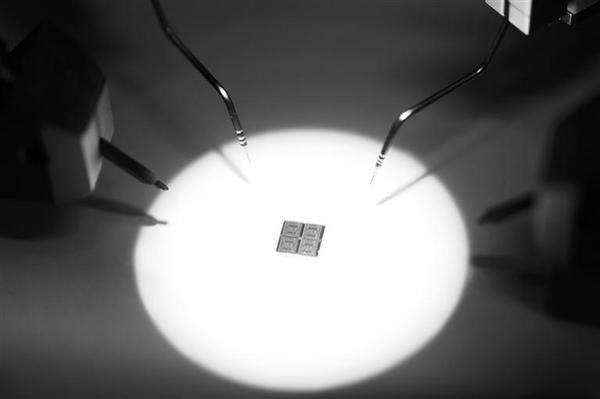

图为“破晓(PoX)”皮秒闪存器件

芳菲四月,上海已是春色满园。来自复旦大学的周鹏教授及其团队也迎来了一个“花开好时节”。

4月初,周鹏团队成功研制全球首款基于二维半导体材料的32位RISC-V架构微处理器“无极(WUJI)”。时隔两周之后,周鹏团队在集成电路领域再获关键突破,成功研制出皮秒闪存器件“破晓(PoX)”,是迄今为止世界上最快的半导体电荷存储技术。下一步,他们计划在3~5年将其集成到几十兆的水平,届时可授权给企业进行产业化。

从理论创新到应用转化,从技术突破到产业落地,越来越多像复旦大学周鹏团队这样的科研院校团队成为推动科技创新和产业创新深度融合发展的生力军,在半导体等重点领域释放出别样的光芒。

十年树“芯”,一朝闻名

4月2日,二维半导体芯片取得里程碑式突破的消息传来:复旦大学集成芯片与系统全国重点实验室周鹏、包文中联合团队成功研制全球首款基于二维半导体材料的32位RISC-V架构微处理器“无极(WUJI)”。这项由复旦团队完成、具有自主知识产权的国产技术使我国在新一代芯片材料研制中占据先发优势,为推动电子与计算技术进入新纪元提供有力支撑,引发业内广泛关注。

“历经五年攻关,我们攻克了工艺精度与规模均匀性的协同良率控制难题,将芯片从阵列级或单管级推向系统级集成,实现了国际上二维逻辑芯片最大规模验证纪录,集成了5900个晶体管。”周鹏告诉《中国电子报》记者,该芯片的反相器良率高达99.77%,具备单级高增益和关态超低漏电等优异性能,这是一个工程性的突破。

记者了解到,与传统的硅基芯片相比,上述成果的核心差异和竞争优势在于二维半导体材料具有原子层厚度,在微缩集成电路、提升稳定性及开发新型存储器等方面潜力巨大,可突破传统硅基材料在物理极限上的瓶颈。尤为需要指出的是,“无极”芯片采用了开源的RISC-V架构,自主构建用户生态,不受制于国外厂商的架构和IP专利,且其中70%左右的工序可沿用现有硅基产线成熟技术,降低了产业化成本和难度。

就在“无极”芯片问世两周之后,复旦大学在半导体领域再获关键突破:复旦大学周鹏-刘春森团队通过构建准二维泊松模型,在理论上预测了超注入现象,打破了现有存储速度的理论极限,研制出皮秒闪存器件“破晓(PoX)”,其擦写速度可提升至亚1纳秒(400皮秒),每秒能执行高达25亿次操作,超越现有所有半导体电荷存储技术以及同技术节点下的易失性静态随机存储器(SRAM),成为目前世界上最快的半导体电荷存储技术。

“十年之计,莫如树木”。皮秒闪存器件“破晓”的诞生并非一日之功,而是经过了一段漫长而艰辛的“树木期”。周鹏告诉记者,其所在团队一直深耕于新型存储技术,在取得此次突破之前,已经进行了长达十年的研究,其间,克服了一系列难题与挑战,也由此凭借积累的宝贵经验,一步一步向前扎实推进。

据周鹏回忆,团队聚焦电荷存储技术的超快编程速度和非易失长时间保持无法兼备的矛盾进行了长达十年的研究。从2015年开始,团队着手开展了针对闪存器件速度提升的研究;2018年,团队利用多重二维材料构建二维半浮栅闪存结构,将存取速度提升至纳秒量级;2021年,基于FN隧穿修正传统理论机制,团队发现了双三角隧穿势垒超快电荷存储机理,并研制出范德华异质结闪存,将存储速度提至20纳秒的同时确保数据存储的10年非易失。直到2023年,团队进一步验证了修正后的理论在其他半导体材料的通用性。到了2024年,团队实现了最大规模1Kb纳秒超快闪存阵列的规模集成验证。

“正是这些繁杂的前期工作,为最近的“破晓”皮秒闪存器件研发奠定了坚实的基础!”周鹏感叹道。

深挖产业刚需,敢想更敢做

科研院校是基础研究的主力军,通过聚焦前沿科学问题和底层技术攻关,为产业创新提供了肥沃的土壤。以周鹏团队所聚焦的存储领域为例,如何突破信息存储速度极限,一直是集成电路产业的核心基础性问题之一,也是当前制约AI算力上限的关键技术瓶颈。而周鹏团队开展攻关的初衷正是契合了科技创新与产业创新融合的视角,希望重新定义存储的边界,找到一种在存储速度、能耗、容量上均表现优异的“六边形战士”存储器。

尽管想要实现这样的一张蓝图绝非易事,但目前周鹏团队在新型存储领域所取得的成果已在产业应用层面初现曙光。据了解,“破晓”皮秒闪存器件的结构完全兼容现有CMOS工艺,并不受工艺加工节点限制,能够与硅技术集成实现规模化制造。目前团队将“破晓”皮秒闪存器件与CMOS结合,以此打造出的Kb级存储芯片已成功完成流片。

这一切的背后,离不开周鹏团队为推动新型存储技术与产业创新深度融合,多年来已经做了和正在做的多项阶段性工作。

一是构建创新理论与原型器件,打通产业化前路。周鹏团队早在十年前就开始布局,致力于突破现有存储技术瓶颈,终于在2024年构建起准二维泊松模型,成功预测超注入现象,打破了现有存储速度的理论极限,为超快闪存器件的研发奠定基础。二是持续优化工艺与测试,保障产业化落地质量。团队注重工艺优化,以确保器件性能稳定可靠。三是积极合作与交流,构建产业生态。团队与存储领域相关企业和机构密切合作,共同探索二维半导体存储技术的应用场景和商业模式,将实验室的技术成果更快地转化为实际产品,推向市场,满足市场需求。四是聚焦特定场景,打造差异化优势。比如,团队紧密关注当前热门的AI等领域对存储技术的需求,以前期新型存储器件为起点,结合标准的CMOS工艺,成功获得可支持高速读写、存储的皮秒闪存器件,这类器件同时具备AI相关的矩阵运算能力。目前团队正努力将二维半导体存储技术应用于AI场景,为人工智能、云计算、通信工程等相关领域提供更高效、更快速的存储解决方案,助力我国在这些领域实现技术引领。

“下一步,我们计划在3~5年将‘破晓’集成至几十兆水平并授权给相关存储企业,加速推进技术产业化落地。”周鹏告诉记者,“破晓”皮秒闪存器件实现了沟道电荷向存储层的超注入,打破了当前存储速度的理论上限。未来完成规模化集成后,有望彻底颠覆现有的存储器架构,让未来的个人电脑不存在内存和外存的概念,无须分层存储,还能实现AI大模型的本地部署,为存储器行业提质增效。

“牵手”产业链,跨越道道关卡

在科技创新与产业创新融合发展的过程中,一批又一批新成果的涌现,离不开科研院所、企业等不同主体所形成的产业链合作机制。

周鹏表示,团队在研发过程中,通过多种方式联动科研机构及产业链上下游,形成了有效的合作机制,加速了技术转化。

具体而言,首先是联合科研机构开展合作。比如,周鹏团队与相关领域内的国家重点实验室、工程研究中心等科研机构建立合作关系,利用其先进的科研设备和专业的技术团队,共同开展前沿技术研究和应用基础研究,探索新的材料特性、器件结构和工艺方法,为技术的创新和突破提供了有力保障。其次是与产业链企业紧密合作。比如与芯片制造企业合作,将科研成果与企业的生产工艺和设备相结合。复旦团队与上下游企业共同组建产业联盟,形成了从器件创新、芯片设计、制造封装到系统应用的完整链条。通过定期组织联盟内企业召开技术交流会和研讨会,共同探讨产业发展中的问题和解决方案,实现了信息共享、资源互补和技术协同,推动了整个产业链的协同发展。此外是多方协同合作机制。团队与相关企业、科研机构等共同投资建设了多个创新平台,为各方提供了共同开展研发、测试、验证等活动的场所和资源,促进了科研人员和企业技术人员之间的交流与合作,加速了技术的转化和应用。最后是人才培养与人才保障。团队与高校、企业、地方研究院联合开展人才培养项目,设立研究生创新实践基地、绍芯实验室博士后工作站等,输送了大量高素质的专业人才;同时,团队定期组织科研人员与企业技术人员的培训、交流活动,促进了学术界与产业界的知识共享和技术创新,为技术转化提供了人才保障。

当然,科技创新成果落地产业应用的道路不会是一马平川,途中遇到堵点、卡点的情况时有发生。比如周鹏团队在二维半导体逻辑芯片方面遇到了工艺精度与集成度提升难题、产线融合与设备适配问题以及材料制备与质量稳定性不足的挑战。而在二维半导体存储芯片方面,团队也发现了存储性能优化挑战、可靠性与耐久性验证不足、系统集成与兼容性问题等关卡。未来的前进路上,需要团队联动产业链上下游力量逐一将其攻克。

“未来,我们将继续加强与科研机构及产业链上下游的合作,不断完善合作机制,共同推动我国半导体产业的发展壮大,为实现科技自立自强贡献我们的力量!”周鹏说道。